口罩中发现了化学物质.....

在疫情大流行的背景下,口罩已成为日常生活中的必需品。然而在大家普遍关注口罩的细菌/颗粒过滤效率、透气性等方面时,德国先进科学家已提出了因佩戴口罩而接触潜在危险化学物质的风险:

在疫情爆发前,口罩主要为医用,而外科医用口罩很少存在反复使用的情况。但消费者日常使用的口罩,往往会被反复利用——摩擦和潮湿的环境会造成纤维的磨损(导致微小的微塑料的释放),随着时间推移细菌不断繁殖,从而影响到人体健康。更重要的是,口罩作为直接接触于口鼻的纺织品,如果存在有害物质,就会对我们的健康造成一定的威胁。

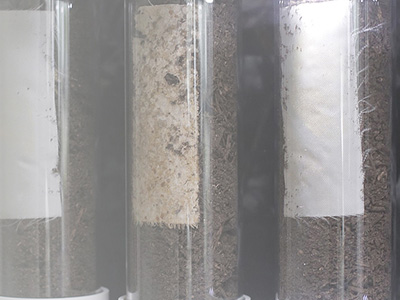

德国汉堡环境研究所所长Braungart教授表示,他对使用过的外科口罩进行过初步的测试,发现了化学品的痕迹,例如已知的致癌物质苯胺、甲醛和光学增白剂———这两种物质在消费品中的浓度都被欧洲和美国当局严格限制在百万分之一的浓度。德国纺织化学家Sedlak博士也在医用口罩上发现了全氟化合物PFCs:“这似乎是故意将其用作防液剂——它可以以气溶胶形式排斥病毒,但如果残留在你的脸、鼻子、粘膜或者眼睛上那也并不好。” PFCs的副产品在纺织业中被用作织物的防油和防水剂,具有生物持久性,由于具有危险的生态毒理学特征,受到欧洲和美国当局的严格限制。

AFIRM Group也开始关注到这一问题,其负责人表示,研究口罩虽然为时尚早,目前还未针对口罩进行专门的数据调查和研究,但对此问题的重视刻不容缓:对儿童口罩来说,可以通过使用有机棉来确保产品无害。而对于使用为广泛的成人口罩,由于使用了更多的材料和化学物质(如印花),则需要更多的检测来确保口罩的安全性。

口罩除了需要保护佩戴者在公共场所免受外部病毒感染外,其自身不含有害化学物质也是极其重要的。

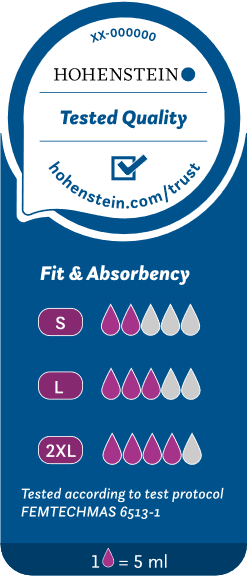

此外,海恩斯坦还可以根据DIN EN ISO 10993-5标准提供生物相容性(细胞毒性)测试,检测样品中所释放的破坏性物质(如细胞毒素)对细胞活性的影响,从而评估产品与皮肤接触时对细胞造成损害的潜在风险。通过测试的产品将被授予海恩斯坦“生物安全”证书。